この記事を書いた人

・灯心堂漢方薬局 薬局長

・薬剤師歴10年以上

・店舗のLINE登録者数1000人以上

・漢方を通して、皆様が少しでも健康に過ごせる手助けをできればと思います。>>プロフィール記事はこちら

西山光です

この記事を書いた人

・灯心堂漢方薬局 薬局長

・薬剤師歴10年以上

・店舗のLINE登録者数1000人以上

・漢方を通して、皆様が少しでも健康に過ごせる手助けをできればと思います。>>プロフィール記事はこちら

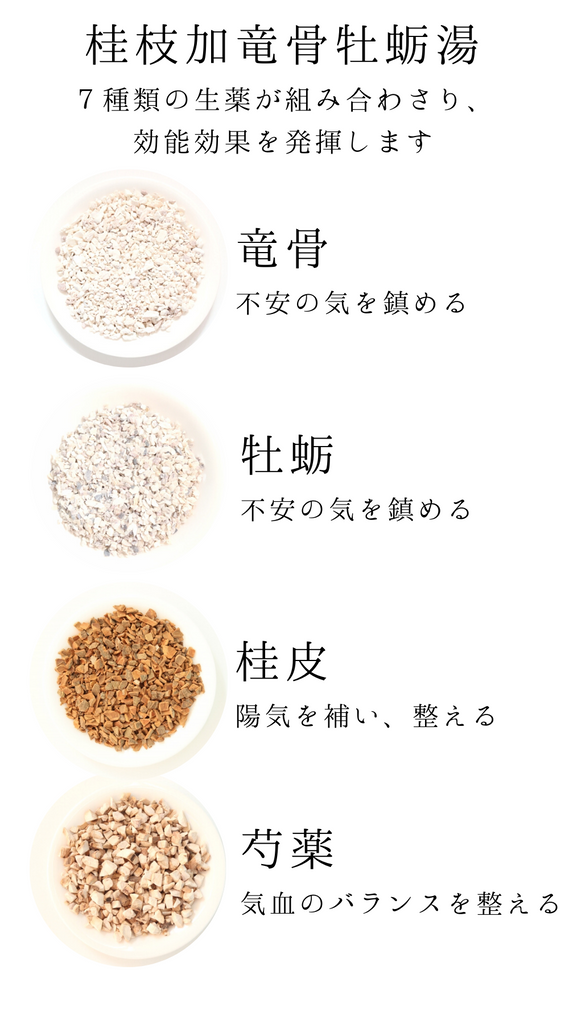

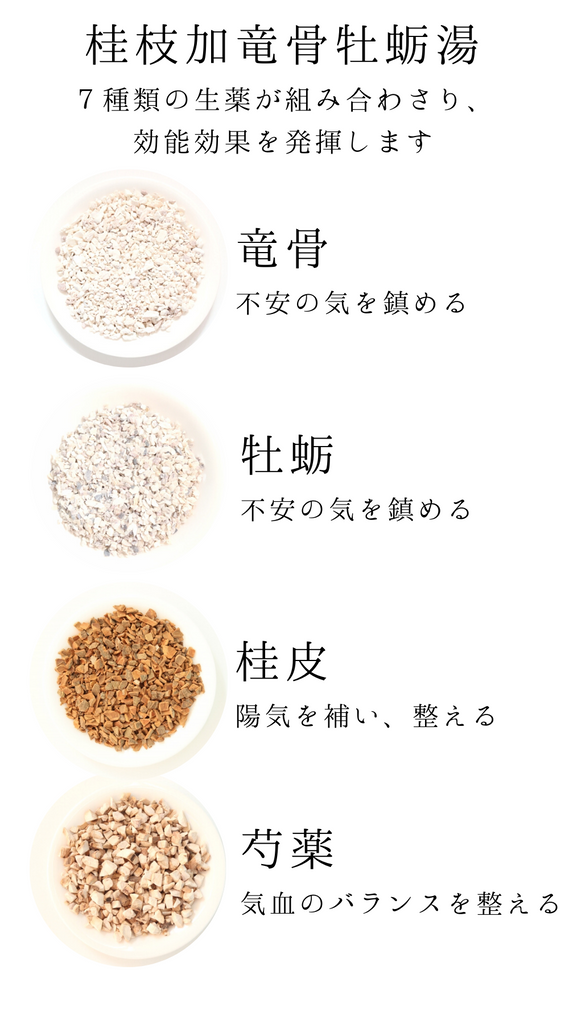

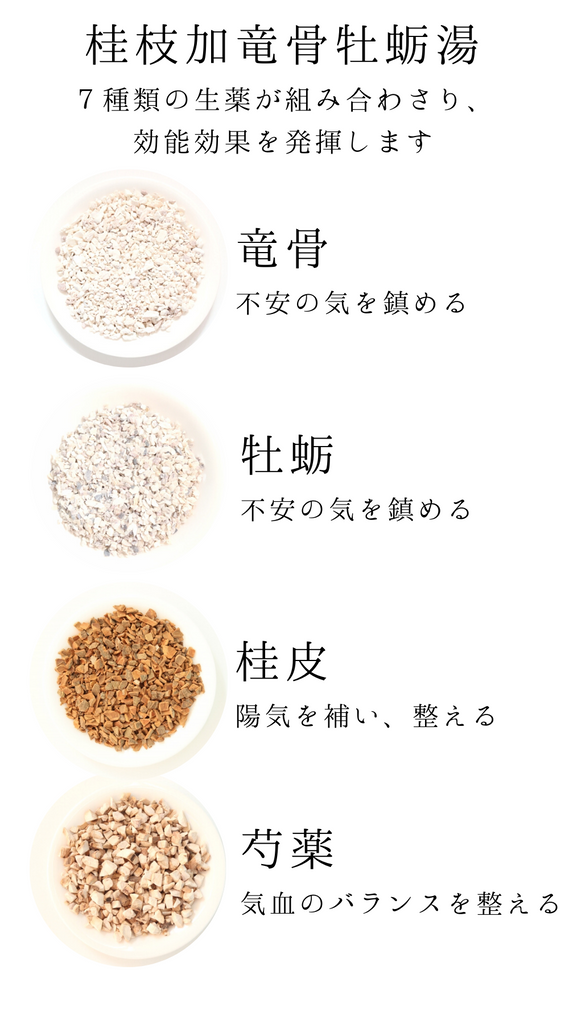

桂枝加竜骨牡蛎湯は竜骨・牡蛎という生薬が不安な気持ちを鎮めてくれます。

気持ち・精を鎮めることで、イライラ・不安などの神経質、不眠症などに効能効果があります。

桂枝加竜骨牡蛎湯は気持ちを鎮めることで、不安などの神経症、不眠症に効能効果があります。

気血不足からの不安、不眠であれば帰脾湯、イライラ・不眠・便秘であれば柴胡加竜骨牡蛎湯が適しています。

桂枝加竜骨牡蛎湯は、「金匱要略」を原典とする、体質が虚弱で疲れやすく興奮しやすい人の、神経質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労に用いられる漢方薬です。

体力中等度以下で、疲れやすく、神経過敏で、興奮しやすいものの次の諸症:神経質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神経症

1包(大人1日量)中に次の成分を含んでいます。

ケイヒ3.0g,シャクヤク3.0g,タイソウ3.0g,ショウキョウ1.0g,カンゾウ2.0g,リュウコツ2.0g,ボレイ3.0g

本品1包に、水約500mL を加えて、半量ぐらいまで煎じつめ、煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。

上記は大人の1日量です。

大人(15歳以上):上記の通り

7歳~14歳:大人の2/3

4歳~6歳:大人の1/2

2歳~3歳:大人の1/3

2歳未満:大人の1/4

3か月未満:服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

(4)煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。

(5)本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3カ月未満の乳児。

1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)高齢者。

(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(5)次の症状のある人。

むくみ

(6)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

皮膚:発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

偽アルドステロン症、ミオパチー:手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3.1カ月位(小児夜泣きに服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

4.長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。

(4)煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。

(5)生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。

1.次の人は服用しないでください

生後3カ月未満の乳児。

2.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)高齢者。

(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(5)次の症状のある人。

むくみ

(6)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

3.服用に際しては、説明文書をよく読んでください

4.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください

5.小児の手の届かない所に保管してください

6.その他

(1)医薬品副作用被害救済制度に関するお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

(2)この薬に関するお問い合わせ先

灯心堂漢方薬局

管理薬剤師:西山光

受付時間:10時から19時まで(土曜日は14時まで)(但し日曜祝日は除く)

電話:06-6192-3020

FAX:06-6192-3021